红河配资

红河配资

一、中日恩怨的深层根源

中日两国之间的关系深受历史的影响,尤其是近代史上的恩怨。19世纪末,日本通过甲午战争迫使清政府签订《马关条约》,割占台湾并获取巨额赔款,标志着日本对中国的侵略野心逐步显现。

20世纪初,日本进一步通过“二十一条”试图将中国变为其附庸。1931年“九一八事变”后,日本全面侵华,占领东北并建立伪满洲国,1937年的“七七事变”更将战火推向全国。

根据历史统计,日本侵华战争导致中国军民伤亡超过3500万人,经济损失高达6000亿美元以上。这些血泪史实不仅深刻影响了中国人的民族情感,也为两国关系的复杂性埋下了伏笔。

战后,日本虽在1945年无条件投降,但其对历史的态度始终是中日关系中的敏感点。20世纪90年代以来,日本部分政客多次参拜靖国神社,教科书中淡化侵略历史的做法屡屡引发中国民众的强烈抗议。

例如,2001年和2005年,时任首相小泉纯一郎的参拜行为,直接导致中日高层交流中断,民间反日情绪高涨。进入21世纪后,日本在历史问题上的暧昧态度并未显著改变,这使得中国在制定对日政策时,始终难以完全抛开历史的阴影。

二、经济博弈:从合作到竞争的转折

中日经济关系曾是两国关系的“压舱石”。改革开放后,日本对中国提供了大量经济援助和技术支持,成为中国的重要贸易伙伴。根据中国海关数据,截至2010年,日本是中国第二大贸易伙伴,双边贸易额超过3000亿美元。

然而,随着中国经济的崛起,两国关系逐渐从合作转向竞争。尤其是在高端制造业和科技领域,日本开始对中国采取限制措施。

以半导体产业为例,日本在全球供应链中占据关键地位,其企业如东芝、信越化学等掌控着芯片制造的核心材料和技术。2019年,日本对韩国实施半导体材料出口管制,被外界视为针对中国供应链的“试水”。

2020年后,日本进一步加强对华高科技出口的审查,尤其是在5G和人工智能领域。这对中国制造业的转型升级构成直接挑战。例如,华为因芯片断供而陷入困境,很大程度上与日本企业的配合限制有关。

与此同时,中国也在经济上对日本形成反制。稀土元素作为高科技产业的“工业维生素”,是中国手中的一张王牌。

据统计,中国控制着全球约70%的稀土产量,而日本高度依赖中国进口。2010年,中日钓鱼岛争端升级时,中国曾短暂限制稀土对日出口,导致日本企业成本激增红河配资,凸显了其供应链的脆弱性。

近年来,中国不断完善稀土产业政策,2021年出台的《稀土管理条例》进一步强化了对这一战略资源的掌控能力。这种经济杠杆的存在,为中国在对日博弈中提供了重要筹码。

三、军事对峙:东海与钓鱼岛的较量

军事领域是中日关系紧张的又一焦点。日本自卫队近年来在美国的支持下,逐步摆脱战后和平宪法的束缚。2015年,日本通过新安保法,允许自卫队在海外参与集体自卫行动。

2022年,日本政府宣布将防卫预算提升至GDP的2%,并计划在未来数年内采购更多F-35战机和导弹防御系统。这些举动被中国视为对其安全的直接威胁。

东海和钓鱼岛问题是中日军事对峙的核心。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来是中国领土,但日本自1972年起通过“国有化”手段实际控制该区域。

据中国外交部统计,自2012年日本宣布“购买”钓鱼岛以来,中国海警船在该海域的巡航次数显著增加,2020年全年超过1100天次,显示出中国捍卫主权的坚定决心。

与此同时,日本海上自卫队也在东海频繁活动,双方舰艇的对峙时有发生。例如,2021年,日本指责中国海警船“入侵”其领海,而中国则强调这是正当的执法行动。

此外,日本在冲绳的军事部署也引起中国高度警惕。美国在冲绳驻扎约2.5万名士兵,并配备先进武器系统。日本近年来配合美军,强化在西南诸岛的防御能力,试图遏制中国海军进入太平洋的通道。

这种“近攻”的态势,促使中国不得不加大海军建设力度。截至2023年,中国海军拥有2艘航母、数十艘055型驱逐舰,并在东海、南海常态化巡航,形成对日本的战略牵制。

四、外交角力:国际舞台上的博弈

在外交层面,日本近年来积极配合美国,试图在国际社会孤立中国。例如,2021年的G7峰会,日本推动将涉华议题纳入声明,批评中国在人权和南海问题上的立场。

同年,日本与美国、澳大利亚、印度组成的“四方安全对话”(QUAD)机制进一步升级,举行多次联合军演,矛头直指中国。此外,日本还在联合国框架下,多次提及所谓“中国威胁论”,试图为自身扩军备战寻找借口。

面对日本的外交攻势,中国采取了“远交”的策略。通过“一带一路”倡议,中国与沿线国家的合作日益深化。截至2023年,中国已与超过140个国家签署相关协议,贸易额突破2万亿美元。

这种广泛的伙伴网络有效削弱了日本在亚太地区的影响力。例如,东盟国家作为中日共同的邻居,近年来与中国在RCEP框架下的经济联系更加紧密,对日本的依赖相对减少。

同时,中国也在国际组织中反制日本的抹黑行为。2021年,中国代表在联合国人权理事会上点名批评日本排放福岛核废水的行为,指出其对全球海洋环境的潜在危害,赢得多个发展中国家的支持。这种外交斗争不仅展现了中国的原则立场,也让日本在国际舆论中陷入被动。

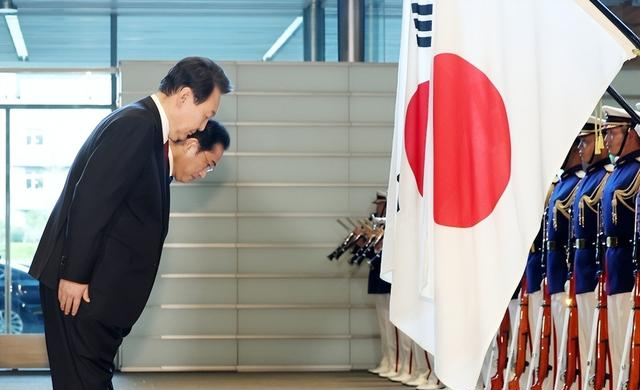

中国政府一方面强调历史正义,另一方面也在特定领域寻求与日本的合作。例如,2018年,总理访日期间,中日签署了多项经济协议,试图为双边关系注入稳定因素。

然而,当日本在关键问题上触碰中国的底线时,例如支持“台独”势力或配合美国遏制中国,这种短暂的缓和往往迅速被打破。

五、综合策略:从“打痛”到“打残”的路径

基于上述分析,中国在“远交近攻”框架下对日本采取强硬措施,既有现实基础,也有战略必要性。从经济上“打痛”日本,可以通过限制稀土出口、推动国产替代等手段,削弱其高科技产业根基。

从军事上“打残”日本,则需进一步强化海军力量,在东海和钓鱼岛问题上保持高压态势,迫使日本在军事冒险上付出代价。从外交上“打死”日本的影响力,则需通过联合更多国家,形成对日孤立的国际环境。

这种策略并非一味对抗。中国的最终目标不是彻底摧毁日本,而是迫使其在对华政策上回归理性,为地区和平创造条件。

正如战国时期的“远交近攻”最终服务于秦国的统一大业,现代中国对日的强硬姿态,也应指向民族复兴的宏伟蓝图。毕竟,在全球化时代,邻国之间的命运息息相关,斗争与合作并存才是常态。

中日关系是21世纪亚洲乃至全球格局的重要变量。日本作为美国的盟友,在遏制中国的战略中扮演着不可或缺的角色。中国若要在这一博弈中占据主动,就必须以“远交近攻”的智慧,集中力量应对日本的挑战。

这不仅是一场国家间的较量红河配资,更是一场关乎民族尊严与未来的抉择。在历史的回响与现实的碰撞中,中国人民有理由相信,只要团结一心、审时度势,中华民族的伟大复兴必将实现,而日本的挑衅终将成为过眼云烟。

冠盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。